Новые штаны

Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время

смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Зовут играть — бойся. Из

дому выходишь — разговоров этих! И еще мать выбежит и вслед кричит на всю

лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо

мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.

Старая фуражка

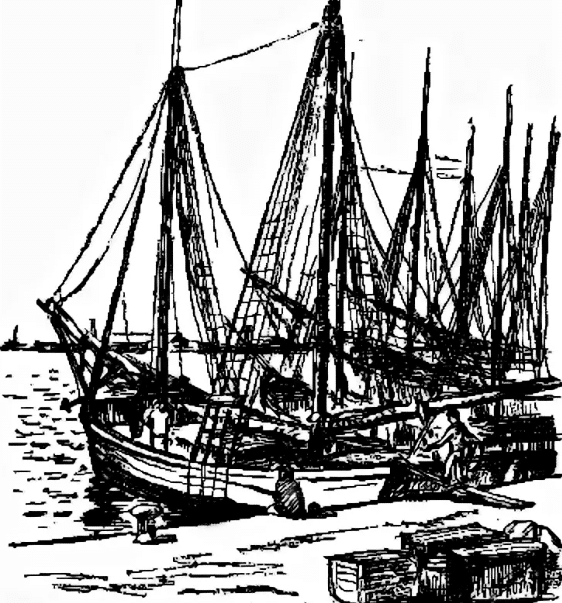

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт,

последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между

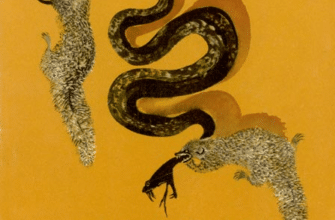

подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде, — все это из-за

штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой

пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое

возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня

фуражку сдуло в море.

На дубке

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать:

«Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она

вот-вот свалится, он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на

дубок? Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так,

поскорей.

Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку, очень приятно на

судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть

намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно

было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину,

которой якорь подымают.

С этого и началось

Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал

меня да как крикнет: «Подай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит,

тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что,

у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень

рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так

что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли,

ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу

много. Все пропало: брюки серые были.

Что же теперь делать?

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время

как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал

помогать, а меня оттолкнул, я так и сел на палубу, карманом за что-то

зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец.

Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, — стоял бы я там, ничего б и не было.

Уж все равно

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не

глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо

всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро стал, как черт:

весь перемазался, и рожу тоже. Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его

зовут.

Пришел третий

Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног,

кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, харчи принес и

сдачи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег и

мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.

Стали сниматься

А они уж все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И

боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на

берег». У меня ноги сразу заслабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не

знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему: «Дядя Опанас, — говорю, — дядя

Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом

отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда

мне идти?» Божусь, что никого у меня, все вру: папа у меня — почтальон. А он

стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает.

Сердито так.

Так и остался я

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слыхал, как сходню убирают, а сам

все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда хотите, посылайте». А

Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как

будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем. Я старался изо

всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не

выкинули.

Сказали — борщ варить

Потом паруса стали ставить, я все вертелся и на берег не глядел, а

когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не

доплыть, особенно если в одежде. У меня мутно внутри стало, даже затошнило,

как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит:

«А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

Какой такой камбуз?

Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит

будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая.

Нашел дрова и стал разводить. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А

уж знаю, что все кончено. И стало страшно.

Ничего уж не поделаешь…

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты

закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не

бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало

качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на

один борт и так и пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь.

Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.

Поужинали и спать

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос:

сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены.

И сижу с матросами. А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими

кажутся, где-то шевелятся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и

мне ничего не могут. Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать

лягай», — и показал койку.

Как в ящике

В кубрике тесно, койка, как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье

какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое

ухо. Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала — вот-вот брызнет. Особенно

когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты

там плещи не плещи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

Вот когда началось-то!

Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по

палубе топочут каблучищами, орут, и зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху

вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем?

И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я

вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стукаюсь, в потемках нащупал лесенку

и выскочил наверх.

Пять саженей

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь

бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода

ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб

устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай

поворот. Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех

сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, — и мне кажется,

что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.

Поворот

Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал

орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего

голоса за погодой и не слыхать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к

чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно.

Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не

понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

Сели

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот». И так я Григория

сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме

у руля ругаются. Я хотел тоже побежать просить, чтоб поворот. Не дошел — так

зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться.

Не знаю уже, где паруса, где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий

кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идем!» И вдруг как

тряханет все судно, что-то затрещало, — я с ног слетел. На корме закричали,

Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило об дно, и дубок наклонился.

Я подумал: теперь пропали.

Стало светать

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в

Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш

приподняло, стукнуло об дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все

ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на

меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под

самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

Второй Джарылгацкий знак

Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только

вздрагивало, как даст сильно зыбью в борт, — как будто раненое и умирает. Я

вспомнил про дом: черт бы с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь

вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй

Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть,

пусть будет что будет. Что-нибудь же будет?

Берег

А наверху погода ревет, и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и

Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему

пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает.

Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я

выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней

стало: это от свету. Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в

белой пене. Небо наглухо серое. А за кормой еле виден берег — тонкой

полоской, и там торчит высокий столб.

Вывернуться!

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас

тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу,

вывернулись бы и пошли». А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба

под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду

треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда,

дурак: «В воду, я хоть в воду», — вот все через тебя. Лезь вот теперь за

борт!» Мне так захотелось на берег, и так страшно Опанаса стало, что я

сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слыхал за ветром и заорал на меня:

«Ты что еще там?» У меня зубы трясутся, а я все-таки крикнул: «Я на

берег»…

С борта

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и

вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А

Опанас: «Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Звал тебя кто, черта лохматого!

Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я

кричу: «Поплыву, сейчас поплыву». Григорий достал доску, привязал меня за

грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач

вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой

веревки. «Вот, — говорит, — на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо,

назад вытяну. Ты не дрефь! А доплывешь, тяни за эту веревку, мы на ней канат

подадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты

канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на

судно и вытянем». Мне так хотелось на берег, казалось, совсем близко, я на

воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А

Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в

училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, — говорит

Григорий, — вались, Хряп! счастливо».

На доске

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и

вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок.

Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не

свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает

песок, все в пене. Закрутит, думаю, и убьет, прямо о песок головой. И вот

все ближе, ближе…

Зыбь лопается

Вдруг чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках,

подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду

живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня

лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна

веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но

сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но

на доске снова выплыл.

За знак

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби

колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все

казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и

стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и

наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги

в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле

веревку вытащил… Смотрю, уж кончилась тонкая веревка, и канат пошел

толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок

— весь дух из меня вон, пока я тянул.

Вывернулись

Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось,

оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, — здорово

затянуло. Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка, как живая

змейка, так и убегает в море.

Берег или море?

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой, — хватайся, вытащим на

веревке, — я не знал: тут остаться или к Опанасу и в море. Оглянулся — сзади

пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и

убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я подумал: остаться,

и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска

ушла.

Один

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот

тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А

вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся — судно

было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал

бы куда-нибудь.

Стадо

А вдали я увидел, будто стадо. Пошел туда — ну, вот, люди, пастухи там

должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел

со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это

верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.

Верблюды

Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в

середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что

они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало

страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется,

ухмыльнется и скажет: «А я…» Ух!.. Я отошел и сел на песок. Какие-то

торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш

— звонко и тоненько.

А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать

стало. И показалось мне, что меня заметает на этом Джарылгаче, и такое

полезло в голову, что я вскочил и опять к верблюдам.

Избушка

Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял, как каменный. Я

вдруг стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко

мне! Мне так страшно стало, что я повернулся и бежать. Бежать со всех ног!

Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один… все может быть. Я не оглядывался

на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что

нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страху. И тут я увидел вдали

избушку. Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь,

вязну в песке, но сразу весело стало.

Мертвое царство

В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет

собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько

постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне

или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать, — а

вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь. Пока я стучал да ходил,

я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за

шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.

В яслях

Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли,

трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее

сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и

не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

Ведро

Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся.

Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по

двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит:

«Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

Домовой

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает.

Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к

двери. Потом вижу, старый выходит на порог: «Что ты, — говорит, — пустое

болтаешь, какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась».

А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и

крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту

фонарь. Я вижу — фонарь так в руках и ходит.

Что оно такое — Джарылгач?

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит:

«Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное».

«Митька, — кричу, — Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил

и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай

поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне

сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов

помещицких сюда пастись приводят и только кой-когда старик их поить

приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А

пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они

свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра

домой можно депешу послать.

Мамка

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка

и не ругала, а только все ревела: поглядит и в слезы. «Я, — говорит, — тебя

уж похоронила…» Ну, с отцом дома другой разговор был.